消费,就是为“幸福生活”买单

但欺诈风险无处不在

面对金融骗局

如何练就“支付金睛”?

小编梳理近期信用卡风险典型案例

关注并留意

让各位放心用卡、开心消费~

1.办卡盗刷骗局

当下,利用各类招聘网站进行求职已成为主流现象,但这同时也给了不法分子骗取个人信息的可乘之机。目前存在大量以招聘为借口,骗取个人信息进行办卡、贷款甚至洗钱的中介公司。从惯用操作手法来看,这些公司为了获得更精准的信息,通常在网上发布待遇较好的招聘信息,吸引大学生等求职者,随后通常以培训费、业务需求、刷单兼职等名义骗取大学生进行办卡等不正规操作。

在办理信用卡之后,这些中介即以种种借口收走信用卡并盗刷。受害者不仅不能获得所谓的好工作,还因此背负了意外的债务。此外,在此过程中,受害者的个人信息泄露,除了各类垃圾短信、骚扰电话外,还可能面临个人身份被冒用带来的损失。

(向上滑动查看)

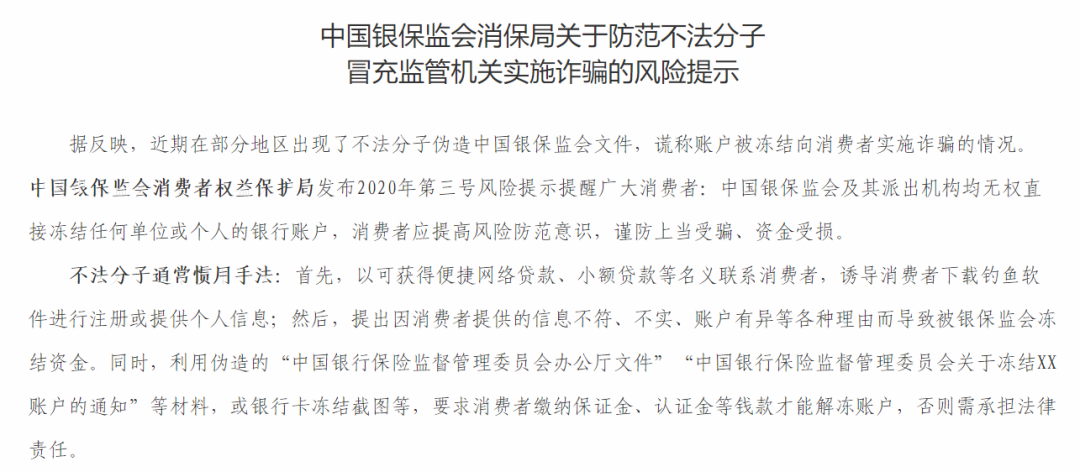

2.冒充监管机构实施诈骗

新冠疫情爆发以来,许多居民的收入受到不同程度影响,借款需求增加,不法分子趁虚而入,利用人们“急于用钱”的心理实施诈骗。

犯罪分子多以可获得便捷网络贷款、小额贷款等名义联系目标群体,诱导其下载钓鱼软件进行注册或提供个人信息,随后反馈信息不符、不实、账户有异等各种理由,导致资金被银保监会冻结,要求用户缴纳保证金、认证金等钱款才能解冻账户,否则需承担法律责任。而申请人一旦付款,则落入骗局。

2020年6月23日,中国银保监会消费者权益保护局对此类行为发布了风险提示。

(来源:银保监会官方网站)

3.“征信修复”骗局

据《征信业管理条例》规定,征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为5年。另据《金融信用信息基础数据库个人征信异议处理业务规程》规定,个人认为信用报告中的信息存在错误、遗漏的,可以亲自或委托代理人向征信中心提出异议申请。

部分不法分子假借“征信修复”之名,设计出花样百出的骗局。据媒体报道,在互联网上可搜索到不少自称可以修复征信记录的公司,修复单条记录收费2000元至3000元不等,对此,央行广州分行负责人曾公开表示,所谓“信用报告不良记录修复”只是一个骗局,“信用报告中的数据都是由各机构上报的,在A机构发生的业务数据只能由A机构报送,也只能由A机构删除,其他机构无法删除”,这名负责人还提醒,任何机构和个人无权擅自修改删除真实无误的信用记录。

(部分文字内容来源“银数观卡”微信公众号)

- 上一篇: 广东农信信用卡分期申请流程

- 下一篇: 便捷|悦农e付·生活缴费,让缴费更加简单